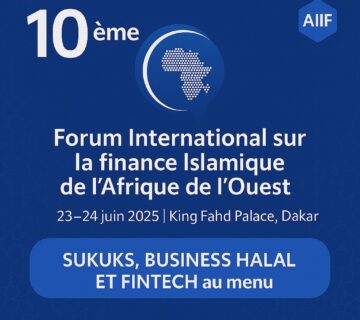

Dakar accueille la 10ᵉ édition du Forum Ouest-Africain sur la Finance Islamique : cap sur les sukuks et le financement participatif

La capitale sénégalaise s’apprête à devenir, les 23 et 24 juin prochains, le centre de la finance islamique en Afrique de l’Ouest avec la tenue de la 10ᵉ édition du Forum International sur la Finance Islamique, organisée par l’Institut Africain de Finance Islamique (AIIF) en partenariat avec la Banque Islamique de Développement (BID) et le Gouvernement du Sénégal.

Sous le thème « Sukuks et financement participatif : outils innovants pour les projets stratégiques et les PME », l’événement réunira plus de 500 décideurs issus des milieux financiers, des gouvernements, du secteur privé et des organismes de régulation de la région. Ce forum se veut une plateforme stratégique pour explorer des alternatives durables au financement classique, en pleine mutation.

La Côte d’Ivoire, désignée invité d’honneur, sera représentée par des délégations officielles et financières, dans un esprit de coopération économique régionale renforcée.

Le programme s’annonce dense avec trois plénières de haut niveau, des ateliers techniques, une Deal Room dédiée aux projets islamiques, ainsi que des sessions B2B. Parmi les thématiques au cœur des échanges :

- L’émission de Sukuks souverains et privés pour financer les infrastructures ;

- Le développement du financement participatif comme levier pour les PME africaines ;

- La montée en puissance des fintechs islamiques et la digitalisation des services financiers ;

- L’essor du secteur Halal en Afrique de l’Ouest.

La Banque Islamique du Sénégal (BIS) est Sponsor GOLD de cette édition, consolidant son rôle moteur sur le marché de la finance conforme à la charia. Le groupe Coris Baraka, de son côté, agit en tant que partenaire stratégique sur le segment des PME.

Pour Mouhamadou Lamine MBACKE, président de l’AIIF : « Cette édition symbolique se déroule dans un contexte où les États africains cherchent des mécanismes financiers durables et où les PME ont besoin de solutions novatrices pour leur croissance. La finance islamique se positionne comme une réponse adaptée, inclusive et transformative. »

Ce forum constitue également une tribune de plaidoyer pour l’intégration renforcée des marchés financiers islamiques dans l’espace UEMOA, tout en favorisant les synergies entre investisseurs du Golfe, institutions monétaires et entrepreneurs ouest-africains.

Burkina Faso

Burkina Faso Cameroun

Cameroun Gambie

Gambie Guinée

Guinée Mali

Mali Mauritanie

Mauritanie Niger

Niger Nigéria

Nigéria Sénégal

Sénégal Tchad

Tchad