Lancement de la Cité Administrative de Koloma : Un projet phare du Programme Simandou 2040

En mars 2023, sous le leadership de Son Excellence le Général Mamadi Doumbouya, Président de la Transition, le gouvernement guinéen a lancé le projet de construction d’une cité administrative à Koloma, en banlieue de Conakry. Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme Simandou 2040, une initiative stratégique visant à moderniser les infrastructures et à renforcer les capacités administratives de l’État. Piloté par la Société Nationale d’Aménagement et de Promotion Immobilière (SONAPI S.A), sous la tutelle du Ministre Secrétaire Général de la Présidence, ce complexe administratif ambitionne d’offrir des conditions de travail optimales et modernes aux fonctionnaires guinéens.

Un complexe administratif de grande envergure

La cité administrative de Koloma s’étend sur une superficie de 71 306 m² et comprend une douzaine de bâtiments de type R+7, des voiries internes, des réseaux d’infrastructures, des aménagements paysagers, des auditoriums et des salles techniques. Ce projet vise non seulement à rationaliser les dépenses de l’État, mais aussi à fédérer l’administration guinéenne en un seul pôle moderne, tout en désengorgeant la commune de Kaloum, actuellement saturée.

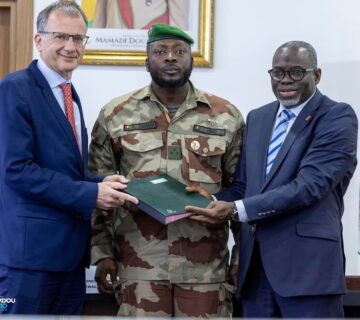

Un accord de prêt historique avec le Royaume-Uni

Le jeudi 23 janvier 2025, une étape majeure a été franchie avec la signature d’un accord de prêt entre l’Agence de crédit à l’exportation du gouvernement du Royaume-Uni, UK Export Finance (UKEF), et les autorités guinéennes. Ce prêt, d’un montant de plusieurs millions d’euros, concrétise la vision du Chef de l’État de réaliser des projets administratifs d’envergure dans le cadre du Programme Simandou 2040.

Le coût total des travaux de la cité administrative de Koloma s’élève à plus de 208 millions d’euros, dont 95 % sont financés par le gouvernement britannique via UKEF et 5 % par l’État guinéen, à travers le ministère de l’Économie et des Finances. Cet accord marque une étape cruciale dans la réalisation de ce projet présidentiel, dont les travaux sont déjà achevés à plus de 39,1 %.

Un partenariat stratégique pour le développement

Cet événement symbolise un tournant dans la coopération entre la Guinée et le Royaume-Uni, illustrant l’engagement des deux nations à renforcer leurs relations économiques et diplomatiques. Ce partenariat témoigne également de l’intérêt croissant que suscite la Guinée sur la scène internationale, attirant des investissements structurants pour son développement.

Des retombées économiques et urbanistiques significatives

Au-delà de ses bénéfices pratiques, la cité administrative de Koloma contribuera à l’urbanisation moderne de la Guinée, alignant ses infrastructures avec celles des grandes puissances mondiales. Ce projet s’inscrit dans la vision du Général Mamadi Doumbouya pour une Guinée modernisée et prospère, où des initiatives audacieuses comme celle-ci façonnent l’avenir du pays.

Avec des retombées économiques significatives et une administration centralisée et modernisée, la cité administrative de Koloma incarne l’ambition d’une Guinée résolument tournée vers le progrès et l’efficacité.

Burkina Faso

Burkina Faso Cameroun

Cameroun Gambie

Gambie Guinée

Guinée Mali

Mali Mauritanie

Mauritanie Niger

Niger Nigéria

Nigéria Sénégal

Sénégal Tchad

Tchad